Le refrain est désormais connu : les plus gros acteurs économiques tardent à prendre conscience des enjeux du respect des délais de paiement. La loi reste peu respectée, mais des solutions de prévention existent.

Le 13 novembre dernier, la France a accueilli les 4e Assises des délais de paiement, sous l’égide de BPI France et du Ministère des Finances. Un sujet qui concerne l’ensemble des entreprises européennes.

Chez nos voisins, le constat est frappant : en France, en 2017, seul 40% des entreprises respectent les délais de paiement. Toutefois, la durée moyenne du retard de paiement est inférieure à 11 jours, en baisse et 15% des retards sont de plus de 30 jours. Le crédit inter-entreprises représente, lui, plus de 600 milliards d'euros et ce montant n'est pas réinjecté dans le reste de l'économie, alors qu'il pourrait être un levier de croissance supplémentaire. Pour le créancier, un recours massif au crédit à court terme imposé implique un coût plus élevé. A plus long terme, une mauvaise notation financière risquerait de mettre en péril l'activité, faute de liquidités.

En Belgique, c'est une loi de 2013, transposant la directive européenne sur le sujet, qui régit les relations inter-entreprises et public privé avec une norme de 30 jours calendrier. Est-elle pour autant respectée ? Le baromètre publié par Graydon, portant sur le premier trimestre 2016, montre une diminution de la ponctualité, dans toutes les régions du pays. A contrario, l'indice de paiement (mesure des retards de paiement) est à un de ses niveaux les plus élevés depuis 2002.

Quelles solutions ?

- Commencer pour jauger son client potentiel : analyse des comptes annuels (de plus de 7 mois) pour l’entreprise et date de constitution dans le cas d'un entrepreneur individuel.

Tout au long de la relation commerciale, rester vigilant. L'analyse de différents indicateurs peut y aider, notamment la quantité de liquidités dont dispose une entreprise à court terme afin de payer ses créances. Autre valeur : le rapport de crédit, un ensemble d’informations plus complètes telles que l'historique, la direction de l’entreprise et le comportement de paiement. - Le recours au factoring (affacturage), aux modalités personnalisables est aussi une option.

- Pour les PME, des sanctions plus importantes en cas de non-respect ou l'encouragement de bonnes pratiques (recours systématique à l'acompte, vérification préalable de la solvabilité) peuvent également contribuer à neutraliser la problématique.

07.11.2024

BNP Paribas Fortis Factor : l’oxygène de votre croissance

Le Factoring joue un rôle de plus en plus important dans la croissance des entreprises belges et internationales. BNP Paribas Fortis Factor leur apporte l’oxygène nécessaire.

Vous voulez faire grandir et prospérer votre entreprise. Toute aide et tout accompagnement sont les bienvenus. Car ce soutien, c’est de l’énergie en plus pour votre esprit d’entreprise et plus d’oxygène pour réaliser vos plans de croissance innovants.

BNP Paribas Fortis Factor, filiale de BNP Paribas Fortis, a un service dont c’est la mission : vous soulager et vous encourager, tout en favorisant votre croissance. Dans cet entretien, Jef Ramaekers, Head Factoring Benelux chez BNP Paribas Fortis Factor, et Audrey Bourguet, Working Capital Advisor pour Corporate Banking chez BNP Paribas Fortis, abordent ensemble une même question : le Factoring et son rôle moteur pour les entreprises belges et leurs entités étrangères.

Présenter le Factoring en quelques mots ? Ce n’est pas si simple. Jef Ramaekers, Head Factoring Benelux chez BNP Paribas Fortis Factor, explique : « Précisons d’emblée que le Factoring est un moyen et non une fin. Pour les chefs d’entreprise et les CFO, c’est un outil d’optimisation du fonds de roulement. Car tous les responsables financiers, quelle que soit l’entreprise, se posent à un moment donné la même question : qui dois-je payer et quand, et comment puis-je régler la facture avec les moyens dont je dispose ? Concrètement, le Factoring permet entre autres aux entreprises de payer leurs fournisseurs sans devoir attendre l’argent des clients. Nous finançons leurs factures en les convertissant en argent. »

Et ça permettre de réduire les inquiétudes et les sources de stress, pour que les chefs d’entreprise puissent se concentrer sur leur cœur de métier : l’entrepreneuriat. Jet Ramaekers : « Nous appelons cela ‘donner de l’oxygène à la croissance’. Mais on peut clairement parler d’une forme de soulagement. Lorsque vous offrez à un chef d’entreprise ou à un CFO la marge nécessaire pour se concentrer sur son cœur de métier, en le déchargeant dans votre rôle de spécialiste financier d’une partie importante du volet financier, vous lui donnez plus de temps et d’opportunités... et oui, moins de soucis aussi ! »

Positif

Pour Jef Ramaekers, la connotation négative parfois rattachée au concept du Factoring appartient au passé : « Auparavant, de nombreux dirigeants d’entreprise considéraient le Factoring comme un prêteur en dernier ressort, une manière d’obtenir un crédit bancaire adossé à leurs actifs, leurs créances ou les factures aux clients. La bouée de sauvetage d’une entreprise, en quelque sorte. Heureusement, cette époque est depuis longtemps révolue. Nous sommes passés à une attitude très ouverte vis-à-vis du Factoring, ce qui a fait de notre branche un véritable prestataire de services. Le besoin de base principal de nos clients reste le financement à court terme. À ce jour, une facture sur cinq dans notre pays passe par le Factoring. C’est un marché très important qui représente plus de 100 milliards d’euros par an. Et BNP Paribas Fortis Factor en détient 41%, soit 55 milliards d’euros fin 2023. »

Croissance

Du point de vue de la banque aussi, le Factoring a connu une croissance remarquable. Audrey Bourguet, Working Capital Advisor pour Transaction Banking chez BNP Paribas Fortis, s’en réjouit : « Aujourd’hui, le Factoring est le produit financier par excellence pour bien s’adapter à la croissance du chiffre d’affaires de nos entreprises. C’est une solution pratique pour le fonds de roulement, qui s’inscrit dans un vaste portefeuille de services Transaction Banking qui comprend Global Trade Solutions, Cash Management, Fixed Income et Working Capital Advisory. Tous ces services ont un objectif commun : répondre au mieux aux besoins financiers de nos clients. En tant que banque, nous sommes à leurs côtés dans tous les cas de figure où ils peuvent avoir besoin de notre accompagnement. »

Pour la banque, la croissance positive du Factoring est en rupture totale avec son image d’antan. Audrey Bourguet : « Cela se voit à la manière dont nous intégrons le Factoring dans notre banque et dans le groupe, mais aussi à la façon dont nous proposons ce service aux chefs d’entreprise de tous les secteurs et aux entreprises, quelle que soit leur taille. Nous collaborons avec de nombreuses entreprises de l’économie belge, ce qui nous montre clairement que ce sont ces entreprises-là qui parviennent à optimiser le financement de leur fonds de roulement, notamment en faisant appel à nos services de Factoring. Cela nous renforce dans notre conviction que c’est un parcours réussi : il s’agit d’une forme de financement parfaitement adaptée à la croissance de toutes les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes. »

Évolution naturelle

Le Factoring s’adresse aux entreprises de toutes tailles, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes. Jef Ramaekers : « Ce qui nous rend vraiment uniques sur ce marché, c’est notre volonté d’offrir aux entreprises une solution tout au long de leur cycle de vie. Cela signifie que nous sommes aux côtés des starters, des PME et des multinationales, ainsi que de toutes les entreprises intermédiaires. Avec Easy2Cash, nous sommes d’ailleurs le seul acteur du marché à proposer une solution digitale pour les petites entreprises. Cette digitalisation garantit non seulement un coût attrayant avec des marges très compétitives, mais aussi une connexion fiable, particulièrement rapide et à jour avec nos clients et leur comptabilité. Cela passe par une plateforme digitale, mais également par une approche personnelle et humaine. Car Easy2Cash a beau être digital, la relation avec une personne de contact dédiée fait partie intégrante du service. C’est ce qui rend la solution personnelle et accessible. Pour donner l’exemple des starters : souvent, il n’est pas facile pour eux d’accéder à des crédits. Pour ces besoins de crédit modestes et à court terme, nous proposons une solution en concertation avec le banquier chez BNP Paribas Fortis. Nous permettons ainsi aux starters de poursuivre leur développement, sans être entravés par leurs besoins croissants en matière de financement, d’automatisation, de comptabilité, etc. Le Factoring leur offre des moyens supplémentaires d’y répondre. » Pour Jef Ramaekers, la croissance progressive de ces jeunes entreprises entraîne aussi une adaptation des services financiers : « C’est une évolution naturelle, la rencontre entre deux partenaires. Votre entreprise grandit ? Nous grandissons avec vous. C’est aussi simple que cela. Pour tous ces moments charnière de la croissance, quand les chefs d’entreprise commencent à envisager le recrutement de personnel supplémentaire ou l’exportation, le Factoring évolue avec eux. Et bien entendu, nous travaillons main dans la main avec la banque, car le groupe gère ces solutions comme une seule équipe. Et notez bien ceci : même lors des moments plus difficiles, nous sommes présents. Nous avons bien conscience que le parcours d’une entreprise n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Car c’est pendant ces ces moments-là qu’on peut évaluer toute la valeur de notre savoir-faire et de l’accompagnement que nous offrons. » Et quand une start-up grandit jusqu’à prendre des allures de multinationale, le Factoring devient encore plus important. Jef Ramaekers : « Parmi les très grandes entreprises de Belgique, qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, plus de 65% ont recours aux services de Factoring. La moitié d’entre elles sont clientes chez nous. Le Factoring génère souvent des économies d’échelle supplémentaires, surtout pour les grandes entreprises. Par exemple, nous finançons des créances qui n’ont pas d’impact sur le taux d’endettement. En combinant le préfinancement de factures avec des assurances crédit, avec l’accord du réviseur, les entreprises ont la possibilité de ne pas inscrire de dettes au bilan. C’est une question technique, mais elle réunit de nombreux ingrédients financiers qui font du Factoring une solution à la fois efficace, performante et précieuse pour beaucoup d’entreprises. »

Tissu économique

Jef Ramaekers et Audrey Bourguet s’accordent sur la valeur du Factoring pour le renforcement du tissu économique. Audrey Bourguet : « Cet effet est en partie dû au fait que le Factoring est un service financier totalement transparent. Dans la pratique, seules les créances effectives peuvent être financées. » Jef Ramaekers : « Exactement. En outre, le Factoring s’inscrit au cœur de la chaîne de valeur, pour ainsi dire dans la trame du tissu économique. Nous collaborons avec nos clients, avec leurs clients (débiteurs), avec la banque,… et bien d’autres parties prenantes. Cela fait de nous un coordinateur et un facilitateur qui est solidement implanté sur le terrain économique, souvent au profit de tous nos clients. Par exemple, lorsque nous parvenons à réduire le délai de paiement des factures pour une entreprise, nous avons à chaque fois un impact non seulement sur cette entreprise-là, mais aussi sur le bon déroulement de l’ensemble du processus économique. Je suis donc convaincu que nous jouons un rôle important dans l’écosystème économique, souvent beaucoup plus qu’on ne l’imagine en général. »

Dans ce domaine de la finance aussi, les opportunités et un vrai accompagnement jouent aussi un rôle crucial. Jef Ramaekers : « Chez Factor, nous cherchons la meilleure solution à chaque demande en menant des entretiens transparents avec notre banque et les clients. Cela signifie que nous repérons et signalons souvent des opportunités. En même temps, nous sommes un partenaire loyal et proactif. La discussion, l’analyse et la critique constructive sont les clés du succès. » Audrey Bourguet renchérit : « Oui, tout à fait ! Avec un service comme le Factoring, nous sommes au cœur de l’activité économique de nos clients, c’est-à-dire les chefs d’entreprise qui font appel à nous. C’est pourquoi nous portons un regard aussi exhaustif que possible sur chaque dossier, en ne nous limitant pas à un seul produit bancaire ou une seule solution. C’est ce qui rend l’approche de BNP Paribas Fortis si puissante : nous intervenons en tant qu’équipe, avec des spécialistes de Factor et de la banque. Tous ces intervenants viennent de différentes entités coordonnées entre elles, ce qui se traduit par une approche globale pour les chefs d’entreprise et les entreprises, y compris pour des dossiers complexes. C’est dans ces moments-là que notre expertise interne prend toute son importance. Des années d’expérience, des collaborateurs chevronnés, des chiffres économiques fiables valables dans de nombreux scénarios : ce sont ces atouts qui nous permettent non seulement d’orienter les entreprises dans la bonne direction, mais entre autres aussi de les accompagner financièrement d’une manière loyale, sûre et saine. »

Tournés vers le futur

Tout comme la banque, BNP Paribas Fortis Factor est tourné vers l’avenir. Pour un fournisseur de services de pointe, il est bien sûr important de porter un regard innovant sur la fourniture de services financiers. Jef Ramaekers : « Je viens de parler de notre solution digitale, Easy2Cash. Je trouve que nous pouvons en être fiers, car ça préfigure déjà les services de demain. Indépendamment de cela, la manière dont nous proposons nos services est tournée vers l’avenir d’une manière très organique : nous nous efforçons sans cesse de rendre nos solutions accessibles à toujours plus de clients dans la sphère économique. De plus, nous sommes très investis dans les questions de durabilité. »

Audrey Bourguet : « Ce dernier point est parfaitement en phase avec ce que nous faisons au quotidien au sein de la banque. Notre engagement en matière de durabilité s’étend bien entendu au Factoring : nous incitons et motivons nos clients à nous rejoindre sur cette voie de la durabilité. »

Nos deux interlocuteurs sont aussi sur la même longueur d’ondes lorsqu’il est question du développement de nouveaux services. Jef Ramaekers : « Nous assistons à une évolution remarquable dans le secteur commercial. De nombreux webshops proposent maintenant des délais de paiement de 30 jours, par exemple. Cette pratique s’étend aussi sur le marché B2B. Le Factoring peut y contribuer d’une manière innovante. Pour nous, c’est donc un domaine d’avenir que nous sommes en train de développer. Au niveau européen aussi, des nouveautés s’annoncent : pour n’en citer qu’une seule, l’e-facturation sera bientôt obligatoire pour toutes les entreprises. C’est à la fois un défi et une opportunité en termes de services et de conseil. Nous sommes en train d’en tracer les contours avec la banque. » Audrey Bourguet : « Nos intérêts respectifs sont parfaitement en phase. C’est agréable non seulement pour nous, mais aussi pour nos clients. Tout en nous positionnant au cœur du marché économique, nous réfléchissons d’avance aux plateformes et aux produits pionniers qui façonneront son évolution. »

En savoir plus : https://factor.bnpparibasfortis.be/

10.06.2024

La facturation électronique entre entreprises désormais obligatoire

Le projet de loi qui veut introduire cette obligation dans notre pays est actuellement en discussion au parlement fédéral. Après l’approbation du projet, la « facturation électronique B2B » sera obligatoire dès le 1er janvier 2026. Nos experts expliquent pourquoi la Belgique veut introduire ces nouvelles règles, quelles sont les conséquences pour votre entreprise et comment nous pouvons encore mieux vous accompagner.

« Il s’agit d’une réglementation européenne qui sera transposée au niveau belge dès le 1er janvier 2026, explique Emmanuel Bairiot, Responsable Produit chez BNP Paribas Fortis. Elle concerne tout assujetti à la TVA dans le cadre de relations commerciales, soit le B2B, au niveau national. Cela concernera également les relations commerciales au-delà de nos frontières à l’horizon 2028-2030 : la transmission de facture sera harmonisée au niveau européen, aves les mêmes règles d’envoi, de réception et de contenu d’information. »

« Cette régulation européenne vise notamment à limiter la fraude fiscale, complète Emmanuel Bairiot. De plus, les factures électroniques contiennent des données structurées très riches en informations pertinentes. C’est utile au niveau de la politique économique des États membres, qui peuvent ainsi prendre le pouls du tissu entrepreneurial du pays et savoir comment s’adapter et fournir des aides. Cela peut également aider les entreprises dans leur cycle « order to cash », car ce processus dématérialisé est entièrement automatisé, ce qui permet aux entreprises de gagner en efficacité et de réduire le temps entre les différentes étapes comme l’envoi, la réception, l’encaissement... »

Pas une révolution mais une évolution

« La nouvelle réglementation n'est pas tant une révolution qu'une évolution, complète Frédéric Fontaine, Head of Transaction Banking chez BNP Paribas Fortis. Ce changement réglementaire sera facilité par les solutions comptables, les softwares, par les sociétés assurant l’émission de factures électroniques.

En tant que banque et société de factoring, nous nous devons d’être présents. Dès 2026, tous les assujettis à la TVA seront interconnectés de manière digitale pour l’envoi et la réception de leurs factures. La banque doit se glisser dans ce canal pour aider nos entreprises à payer et à être payées, et aussi financer des factures sortantes si nécessaire via le factoring. Cela fait partie de notre ADN digital. Nous guiderons nos clients et clientes depuis la création et tout au long du développement et de la croissance de ce processus. Nous serons présents. »

Quel impact pour les entreprises ?

« L’e-invoicing sera obligatoire à très court terme, souligne Emmanuel Bairiot. 2026, c’est demain. Nous recommandons à nos clients professionnels de se mettre en contact avec leur fournisseur de service de facturation, afin de voir comment ils abordent ce changement au niveau du logiciel de facturation. Sera-t-il conforme aux nouvelles règles ? En tant que client, dois-je faire quelque chose en plus ? »

« Il faut anticiper, poursuit-il. Les logiciels sont en train de s’adapter, donc les choses devraient se passer assez naturellement. Mais nos clients peuvent aussi se poser la question pour leurs relations commerciales hors frontières, à moyen terme. C’est aussi l’occasion de réfléchir à son propre processus de facturation. Faut-il réorganiser certains aspects ? »

Prêts à encore mieux vous accompagner

« En tant que banque numéro 1, nous sommes toujours au fait des évolutions, se réjouit Emmanuel Bairiot. Notre ambition est d’être de plus en plus performants digitalement et d’offrir des services à portée de main à nos clients et clientes, par exemple avec des outils tels qu’Easy Banking Business. En termes stratégiques, il est donc normal que nous nous intéressions à l’e-invoicing. De plus, nous bénéficions de l’expertise du Groupe, de sa vision sur l’invoicing au niveau international. Nous pourrons donc profiter de la position du Groupe et de notre expérience dans les canaux digitaux pour accompagner notre clientèle. »

En savoir plus ?

Écoutez l’épisode sur la facturation électronique B2B.

08.03.2024

Votre entreprise a-t-elle fixé ses prix de l’énergie ?

Ces dernières années, les prix de l’énergie ont connu des pics et des creux importants, ce qui inquiète bon nombre d’entrepreneurs. Pour ça aussi, BNP Paribas Fortis est prêt à vous offrir de la stabilité.

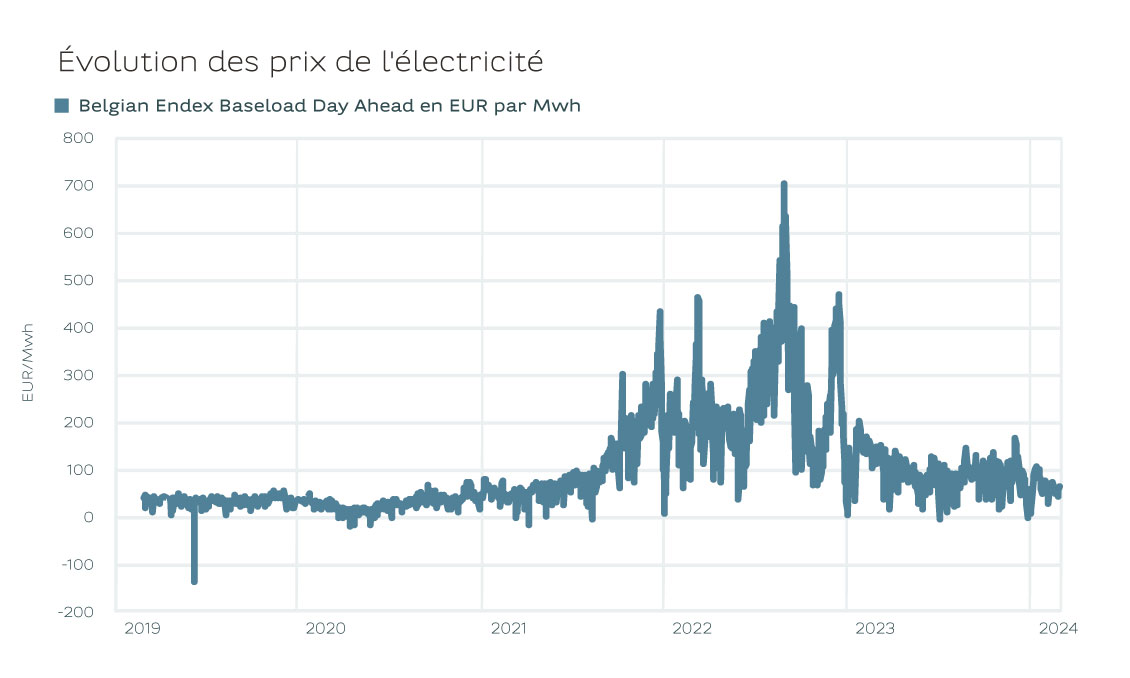

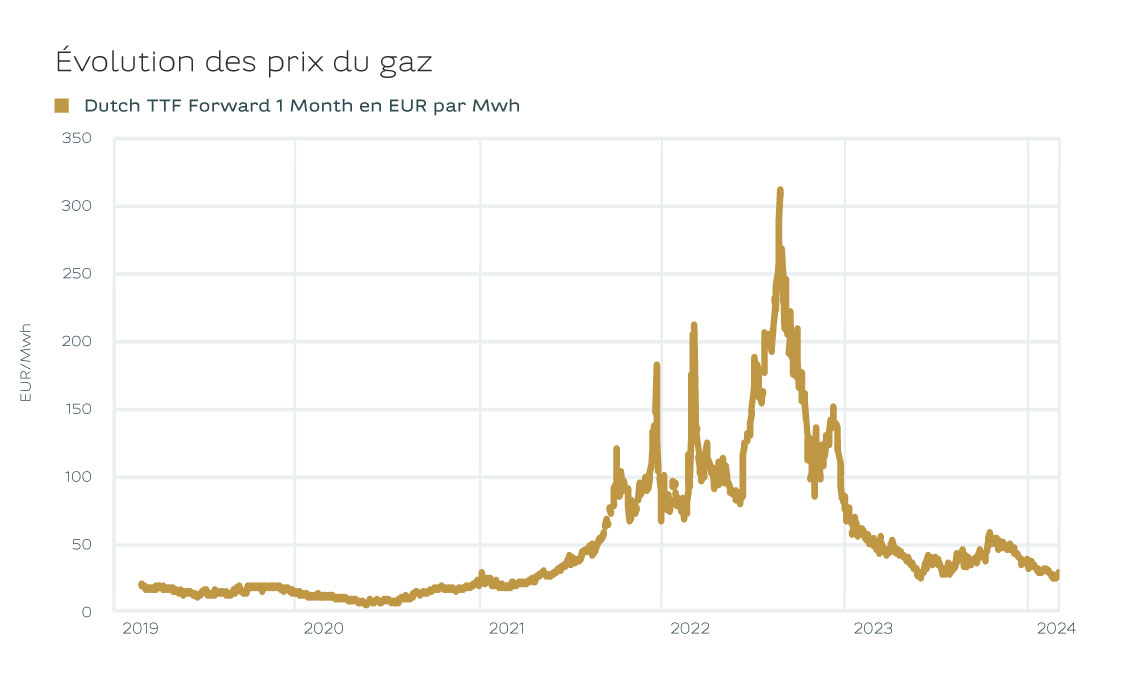

Maîtriser le prix de l’énergie : c’est presque impossible de faire autrement. Et ces dernières années, la question s’est posée de manière récurrente pour votre entreprise. Nous sortons d’une période pendant laquelle les prix de l’énergie ont été très volatils, avec à la fois des pics élevés et des creux profonds. Ce jeu de yoyo a inquiété de nombreux chefs d’entreprise et a entraîné dans certains cas d’énormes coûts supplémentaires. Mais il existe une manière souvent méconnue des entrepreneurs de gérer ce type de risques… ce pour quoi BNP Paribas Fortis est aussi prêt à vous accompagner !

Mouvement de balancier

Ces dernières années, les prix de l’énergie ont été entraînés dans une course folle. À la suite de l’invasion de l’Ukraine, ils ont atteint des sommets inédits. Les prix du gaz ont grimpé à 300 euros par MWh, alors qu’ils oscillaient autour des 10 à 15 euros par MWh les années précédentes. Les prix de l’électricité ont eux aussi gonflé pour atteindre plus de 600 euros par MWh, contre à peine 50 euros par MWh auparavant.

Gestion de crise

"Chez BNP Paribas Fortis, nous avons reçu ces dernières années de plus en plus de questions d’entreprises qui envisagent de fixer financièrement leurs coûts énergétiques. Dans un tel scénario, vous payez au départ votre énergie au fournisseur à un prix variable. Avec la banque, vous fixez un prix par le biais de ce que l’on appelle un swap financier. Ces swaps financiers sont aussi utilisés pour couvrir d’autres matières premières (métaux, produits pétroliers, etc.)."

Mattias Demets, Commodity Derivatives Sales chez BNP Paribas Fortis

La crise énergétique de 2022 a provoqué une onde de choc dans le monde de l’entreprise. C’est surtout dans les secteurs à forte consommation d’énergie, comme l’industrie métallurgique ou la chimie, que le coût de l’énergie s’est avéré crucial pour la survie de nombreuses entreprises. Celles qui étaient autosuffisantes dans leurs besoins énergétiques ont mieux survécu à la tempête. L’importance de la gestion des risques a été clairement soulignée lors de cette crise énergétique. Dans ce contexte, certaines entreprises ont voulu agir en « personne prudente et raisonnable », principe hérité de celui du « bon père de famille », pour reprendre les termes du législateur. Elles ont fixé leurs prix de l’énergie et sont ainsi sorties de la crise pratiquement indemnes. D’autres, en revanche, n’ont à un moment donné plus eu qu’à prier pour que les prix de l’énergie repartent à la baisse.

« Never Waste a Good Crisis » est un slogan qu’on entend souvent. Et l’expression colle parfaitement à cette crise énergétique. Il est passionnant de voir comment les entreprises ont elles-mêmes pris en charge la question de leur approvisionnement énergétique. Un élément particulièrement marquant ? L’émergence des PPA – Power Purchase Agreements. Un PPA est un contrat de consommation d’électricité conclu entre un producteur et un client.

Gestion des risques

Sur le plan de la gestion des risques aussi, les entreprises ont bien avancé. Fixer les prix de l’énergie était auparavant souvent du ressort du management. Celui-ci considérait cette négociation avec les fournisseurs d’énergie comme une mission de plus dans le large éventail de ses responsabilités. Mais depuis la crise énergétique, nous voyons les entreprises se professionnaliser de plus en plus à cet égard. La gestion des prix de l’énergie est désormais vraiment une fonction en soi. Les entreprises réfléchissent de plus en plus à la stratégie à adopter pour gérer leurs coûts, notamment énergétiques. La manière dont elles verrouillent les prix de l’énergie, et surtout le moment où elles le font, prend plus que jamais la forme d’une décision mûrement réfléchie, qui permet de protéger les marges en cas de hausse des prix.

Chez BNP Paribas Fortis, nous avons reçu ces dernières années de plus en plus de questions d’entreprises qui envisagent de fixer financièrement leurs coûts énergétiques. Dans un tel scénario, vous payez au départ votre énergie au fournisseur à un prix variable. Avec la banque, vous fixez un prix par le biais de ce que l’on appelle un swap financier. Ces swaps financiers sont aussi utilisés pour couvrir d’autres matières premières (métaux, produits pétroliers, etc.). Même s’il parait complexe de prime abord, le swap financier n’est en réalité pas une transaction particulièrement compliquée. D’autres structures sont bien entendu possibles, en fonction de vos besoins.

Et c’est ici que l’on reparle de la personne prudente et raisonnable. En effet, peu importe que vous cherchiez des opportunités d’investissement intelligentes dans votre rôle de chef d’entreprise ou que vous examiniez les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour maîtriser vos coûts énergétiques : il s’agit au final des deux côtés de la même médaille. BNP Paribas Fortis analyse pour vous, chef d’entreprise, non seulement la question de vos investissements, mais aussi à comment vous aider à gérer intelligemment et en toute sécurité des coûts importants tels que ceux de l’énergie.

Baisse persistante ?

Quelle que soit la manière dont les entreprises souhaitent fixer leurs prix de l’énergie, le contexte de marché est très intéressant en ce moment. L’industrie européenne traverse des temps difficiles. Pourtant, l’économie connaît un atterrissage en douceur : un ralentissement, sans véritable récession. C’est ce qui fait actuellement baisser les prix du gaz et de l’électricité. De plus, nous avons connu un automne et un hiver doux, avec aussi beaucoup de vent. Les producteurs d’énergie ont donc généré ces derniers mois une quantité historique d’électricité à partir de sources renouvelables.

Rien ne dit que les prix ne vont pas encore baisser. L’Europe importe, plus que jamais, du GNL en provenance des États-Unis. Tant le prix du gaz américain que les frais de transport ont considérablement baissé ces derniers mois. Des élections vont bientôt être organisées dans plus de 65% des pays développés ; la situation géopolitique (Ukraine, Israël, Taïwan) peut elle aussi causer de la volatilité.

Prudence

Les prix du gaz et de l’électricité n’ont jamais été aussi bas ces deux dernières années. Le marché n’a pas trop d’inquiétudes à se faire pour le moment. Mais la crise énergétique de 2022 a montré que nous devions toujours rester vigilants. Fixer vos prix de l’énergie n’est pas seulement souvent la tactique la plus économique, elle offre également une protection aux chefs d’entreprise en période de volatilité croissante.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez votre chargé de relation !

31.05.2021

Optimisez votre besoin en fonds de roulement grâce au factoring

Comment préserver la santé de votre fonds de roulement et faire preuve de la flexibilité financière requise ? Le factoring vous aide à financer vos besoins de liquidités de manière rapide et adaptée.

Conserver suffisamment de liquidités est essentiel pour financer votre besoins en fonds de roulement et assurer le bon fonctionnement de votre entreprise en toutes circonstances. Et c’est précisément ce qu’offre le factoring.Il s’agit d’une solution structurelle visant à optimiser votre besoin en fonds de roulement. En une demi-heure, la vidéo ci-dessous vous montre tout ce qu’il faut savoir sur le factoring.

Une solution sur mesure

En échange de la cession de vos factures à une société de factoring externe, vous pouvez compter sur un financement rapide et flexible, la perception de vos factures est suivie et vous vous protégez contre une faillite éventuelle de vos clients. Chaque solution de factoring est conçue sur mesure afin de répondre parfaitement aux besoins de votre entreprise. Le factoring convient également aux entreprises actives à l’échelle internationale. En Belgique, une entreprise sur six sous-traite actuellement sa facturation à une société de factoring externe, et l'on observe une tendance similaire dans d'autres pays européens.

Comment fonctionne le factoring ? De quelle manière cela vous facilite-t-il la vie ? Comment les prix sont-ils fixés ? Benoît Mélot, Area Manager Wallonie, et Stéphanie Liesens, Head of Sales South BNP Paribas Fortis Factor, répondent à ces questions dans la vidéo ci-dessus. Deux clients partagent également leur expérience.